はじめに|読書習慣は子どもの成長にどう影響するのか?

「子どもに本を好きになってほしい」「読書習慣をつけさせたい」と考える保護者は多いですが、実際には「絵本を読んでも興味を示さない」「スマホやゲームばかりで本を読まない」といった悩みを抱える家庭も少なくありません。

特に近年は、動画やSNSの普及により、子どもたちの読書時間が減少していると言われています。

文化庁の「国語に関する世論調査」(2023年)によると、「1か月に1冊も本を読まない」と答えた小中学生の割合は年々増加傾向にあります。

一方で、読書を習慣化している子どもは、語彙力や読解力だけでなく、想像力や集中力も高い傾向があることが明らかになっています。

つまり、読書習慣を身につけることは、単なる勉強のためではなく、子どもの思考力や表現力を育てるうえで非常に重要なのです。

では、どうすれば子どもが自然と本を好きになり、読書習慣を身につけられるのでしょうか?

そのカギとなるのが「家庭での環境づくり」と「年齢に応じた関わり方」です。

子どもが読書を苦手に感じる理由とは?

子どもが本を読まない理由には、年齢によってさまざまな要因があります。

- 未就学児:「絵本に興味を示さない」「読み聞かせをしても集中できない」

- 小学生:「宿題以外で本を読まない」「ゲームやスマホの方が楽しい」

- 中学生・高校生:「勉強が忙しく、読書の時間がない」「読書が苦手になってしまった」

これらの悩みの多くは、「読書=楽しいもの」という認識が育まれていないことが原因です。

読書を苦手と感じる子どもに無理やり本を読ませても、逆に苦手意識が強まる可能性があります。そのため、子どもの成長段階に応じたアプローチが必要となります。

読書習慣をつけるために親ができること

読書を習慣化するためには、親の関わり方が大きな影響を与えます。ポイントとなるのは、「本を読むことを義務ではなく、楽しい時間にすること」です。

具体的には、以下のような工夫が有効です。

- 家庭に本がある環境をつくる(リビングや子ども部屋に本を置く)

- 読み聞かせを習慣にする(親子で一緒に楽しむ時間を作る)

- 子どもが興味を持てる本を選ぶ(子どもの好きなテーマの本を用意する)

- デジタル読書も活用する(電子書籍やオーディオブックを取り入れる)

- 読書を親子のコミュニケーションの一部にする(読んだ本について話す)

読書が「楽しいもの」だと感じるようになれば、自然と本に親しむ習慣が身についていきます。

この記事で紹介する内容

本記事では、年齢別に「子どもが本好きになるための方法」と「家庭でできる読書習慣の育て方」を詳しく解説します。

- 未就学児向け|絵本に興味を持たせる工夫と読み聞かせのコツ

- 小学生向け|ゲームやスマホと読書を両立させる方法

- 中高生向け|忙しくても読書時間を確保するテクニック

- 親ができる読書習慣のサポート法

「読書が好きな子ども」に育てるためのヒントを、ぜひ取り入れてみてください。

目次

幼児期(未就学児)の読書習慣のつけ方

幼児期(未就学児)のうちに読書習慣をつけることは、子どもの言語発達や想像力を育てる上で非常に重要です。

しかし、「絵本に興味を示さない」「読み聞かせをしても集中してくれない」と悩む保護者も多いでしょう。この時期は、「読書を楽しむ土台作り」を意識し、子どもが自然と本に興味を持つ環境を整えることが大切です。

絵本に興味を持たせるための工夫

幼児期の子どもが絵本に興味を持つかどうかは、親の関わり方によって大きく変わります。ここでは、子どもが本に親しみを持つための工夫を紹介します。

1. 絵本を手に取りやすい場所に置く

本棚にしまい込むのではなく、子どもがすぐに手に取れる場所に絵本を置くことで、自然と本に興味を持つようになります。リビングや寝室など、家の中でよく過ごす場所に本を並べておくと効果的です。

2. 子どもが興味を持ちやすい本を選ぶ

幼児期の子どもは、視覚的に楽しめる絵本に惹かれやすい傾向があります。動物、乗り物、食べ物など、子どもが好きなテーマの本を選ぶと、興味を示しやすくなります。また、しかけ絵本や音が出る絵本など、触れて楽しめるタイプの本もおすすめです。

3. 親が本を楽しむ姿を見せる

子どもは親の行動をよく観察しています。親自身が読書を楽しむ姿を見せることで、「本を読むことは楽しい」と感じやすくなります。子どもの前で絵本を開いたり、「この本おもしろそうだね」と話しかけたりするだけでも、本への関心を高めることができます。

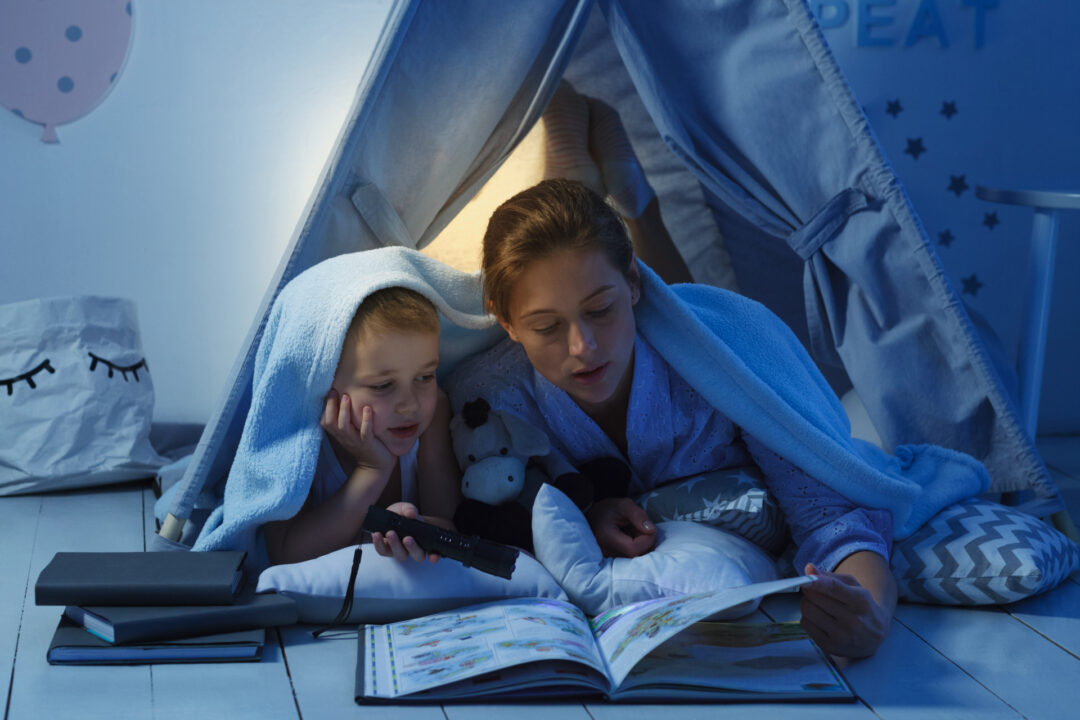

読み聞かせを楽しむコツと親の関わり方

読み聞かせは、幼児期における最も効果的な読書習慣の一つです。しかし、「集中して聞いてくれない」「途中で飽きてしまう」と悩む保護者も多いでしょう。ここでは、子どもが楽しく聞ける読み聞かせのコツを紹介します。

1. 短時間でもOK!リズムよく読む

幼児は集中力が短いため、長時間の読み聞かせは難しいことがあります。最初は5分程度でもOK。「短くても毎日続ける」ことが大切です。リズムのある文章や繰り返しの多い絵本を選ぶと、子どもも楽しみやすくなります。

2. 声のトーンや表情を工夫する

単調に読むのではなく、登場人物のセリフを少し大げさにしたり、声の高さを変えたりすると、子どもが興味を持ちやすくなります。感情を込めて読むことで、物語の世界に引き込まれやすくなります。

3. 「問いかけ」をしながら読む

読み聞かせの途中で、「この動物は何かな?」「次はどうなると思う?」と問いかけることで、子どもが物語に積極的に関わるようになります。親子の会話を通じて、本を読むことが楽しい時間だと感じさせることができます。

4. 読み終わった後に「楽しかったね」と共有する

絵本を読み終わったら、「このお話、おもしろかったね」「○○ちゃんはどの場面が好きだった?」と声をかけることで、読書体験をポジティブなものにできます。「本を読むこと=楽しい」と感じられるようにすることが重要です。

小学生の読書習慣の育て方

小学生になると、学校で本を読む機会が増えますが、「宿題以外の本を読まない」「ゲームやスマホの方に夢中で読書をしない」といった悩みを抱える保護者も多いでしょう。

この時期は、読書を「勉強のため」ではなく「楽しいもの」として定着させることが大切です。

読書のハードルを下げ、子どもが自然と本を手に取る環境を作ることで、読書習慣を無理なく育てることができます。

ゲームやスマホと読書を両立させる方法

最近の小学生は、ゲームやYouTube、SNSなどに多くの時間を費やしています。これらの娯楽が読書の妨げになっていると感じるかもしれませんが、実は上手に活用すれば、読書への興味を引き出すこともできます。

1. ゲームやアニメに関連する本を選ぶ

子どもが好きなゲームやアニメの関連書籍を取り入れることで、「読書=楽しいもの」という意識を育てることができます。

- ゲームの攻略本や設定資料集

- アニメや映画のノベライズ版

- マンガで読める歴史や科学の本

「好きなものに関連する本なら読んでみたい!」という気持ちを活用することがポイントです。

2. スマホやタブレットを活用する

読書=紙の本という固定観念を持たず、電子書籍やオーディオブックを活用するのも一つの方法です。

- 電子書籍:Kindleや楽天Koboなどで子ども向けの本を読む

- オーディオブック:移動中や寝る前に聞くことで読書の習慣を作る

- 要約アプリ:本の内容を短くまとめたアプリを活用する

デジタルデバイスを味方につけることで、読書のハードルを下げることができます。

3. 読書を「遊び」として取り入れる

読書を「学習の一環」として捉えるのではなく、遊びの延長として楽しむことが大切です。

- 読書チャレンジを作る(「1か月で5冊読む」「読んだ本の数を家族で競う」など)

- 読書イベントに参加する(図書館の読書キャンペーン、本屋のスタンプラリーなど)

- ブックトークをする(読んだ本について親子で話す時間を設ける)

「読書をしなさい」と言われると反発しがちですが、楽しみながら本に触れる機会を増やすことで、自然と読書習慣が身につきます。

「本が好きになる選び方」とおすすめの本ジャンル

読書習慣をつけるためには、「子どもに合った本を選ぶこと」が重要です。

本選びに失敗すると、「本はつまらない」と感じてしまうため、最初の1冊が鍵になります。

1. 「読んで楽しい」と思える本を選ぶ

小学生にとっては、「内容が面白いかどうか」が読書の継続に大きく関わります。以下のような本は、特に初心者におすすめです。

- 短編集やシリーズもの(1冊完結型で飽きずに読める)

- 図鑑や科学読み物(ビジュアルが豊富で楽しめる)

- ナゾ解き・ミステリー系(「続きが気になる!」と感じさせる本)

「とにかく1冊読めた」という経験を作ることが、次の読書への意欲につながります。

2. 子ども自身に選ばせる

「親が選んだ本を読む」のではなく、「子ども自身が選んだ本を読む」ことが、読書習慣の定着につながります。本屋や図書館に連れて行き、「どれでも好きな本を選んでいいよ」と声をかけるだけで、本に対する興味が湧きやすくなります。

また、「同じ本を繰り返し読む」ことも問題ありません。何度も読むことで、理解が深まり、読書の楽しさをより実感できるようになります。

3. 読みやすい形式の本を選ぶ

読書が苦手な子どもには、文字ばかりの本よりも、以下のような形式の本を選ぶとスムーズに読み進められます。

- マンガやイラスト付きの本(ストーリーを視覚的に理解しやすい)

- 対話形式の本(会話が多く、テンポよく読める)

- 音読しやすい本(リズムが良い文章の本)

最初は簡単な本からスタートし、徐々にステップアップしていくことで、読書習慣を無理なく定着させることができます。

中学生・高校生の読書離れを防ぐ方法

中学生や高校生になると、勉強や部活動、スマホやSNSの影響で、読書の時間が減ってしまうことがよくあります。「勉強以外の本を読まない」「受験勉強で忙しく読書をする余裕がない」「そもそも読書に興味がない」といった悩みを持つ家庭も多いでしょう。しかし、この時期こそ読書を習慣化することで、学力向上やストレス解消につながります。ここでは、忙しい中でも読書を楽しむための工夫を紹介します。

忙しい中でも読書時間を確保する工夫

中学生・高校生は、授業、塾、部活動と忙しく、まとまった読書時間を確保するのが難しいことが多いです。

しかし、ちょっとした工夫で、日常の中に読書を取り入れることができます。

1. スキマ時間を活用する

長時間の読書が難しくても、短時間でも読書の機会を作ることは可能です。

- 通学時間(電車・バスの移動中)に読む

- 寝る前の10分を読書タイムにする(スマホの代わりに本を手に取る)

- 昼休みや授業の合間に短時間読む

1日10分の読書でも、1か月で300分(約5時間)になります。短い時間でも、継続することで読書習慣が身につきます。

2. 電子書籍やオーディオブックを活用する

スマホを使う時間を読書時間に変えるのも効果的です。

- 電子書籍アプリ(Kindle、楽天Kobo)を活用する

- オーディオブック(Audible、audiobook.jp)を通学中や寝る前に聞く

特にオーディオブックは、「本を開く時間がない」という人におすすめです。耳で聞くだけなので、移動中やリラックスしている時間にも取り入れやすくなります。

3. 「読書会」や「おすすめ本リスト」を作る

読書を一人で続けるのが難しい場合は、友達や家族と一緒に読書を楽しむ方法もあります。

- 家族で「おすすめ本リスト」を作る(お互いに好きな本を紹介し合う)

- 学校やSNSで読書会を開く(気軽に本の感想をシェアする)

- マンガやライトノベルから始める(「文字を読む習慣」を作る)

友達と一緒に読むことで、「本を読むのは楽しい」という意識が育ちやすくなります。

勉強の役に立つ本と、楽しく読める本の選び方

中学生・高校生にとって、読書が「役に立つもの」だと分かれば、自然と本に興味を持ちやすくなります。

1. 勉強のモチベーションを上げる本を選ぶ

受験を意識する年代だからこそ、勉強に役立つ本を選ぶことで、読書の価値を実感しやすくなります。

- 自己啓発系の本(「効率的な勉強法」「時間管理術」など)

- 歴史や科学の本(社会や理科の知識を深める)

- 伝記・偉人の本(努力の大切さを学べる)

「勉強のために読む」という視点を持つことで、読書のハードルが下がります。

2. 「ストレス解消」や「気分転換」になる本を選ぶ

読書はリラックス効果があるため、勉強の合間に気分転換として読むのもおすすめです。

- 小説・青春文学(共感できる物語を楽しめる)

- ミステリー・SF(物語に引き込まれやすい)

- エッセイや詩集(気軽に読めて、心が落ち着く)

勉強だけでなく、楽しむための読書も大切です。興味のあるジャンルから選ぶことで、「読書=楽しい」と感じられるようになります。

3. 自分に合った読書スタイルを見つける

無理に難しい本を選ぶ必要はありません。大切なのは、「自分にとって読みやすい本を選ぶこと」です。

- マンガやライトノベルから始める(「本を読む習慣」を作る)

- 短編集やエッセイを選ぶ(長編が苦手な人でも楽しめる)

- 要約版やダイジェスト版を活用する(短時間で本の内容をつかめる)

自分に合ったスタイルを見つけることで、読書が続きやすくなります。

親ができる読書習慣のサポート

子どもの読書習慣を育てるには、親の関わり方が重要です。

幼児期から中高生まで、成長段階に応じて適切なサポートをすることで、子どもが自然と本に親しむ環境を作ることができます。

しかし、「どうやって読書を促せばいいのか分からない」「無理に勧めると逆効果になりそう」と悩む保護者も多いでしょう。ここでは、家庭でできる読書習慣のサポート方法を紹介します。

家庭でできる「読書を習慣化する仕掛け」

読書を習慣化するには、子どもが「自然と本を手に取る環境」を作ることが大切です。無理に「本を読みなさい」と言うのではなく、日常生活の中で本に触れる機会を増やすことで、読書が当たり前の習慣になります。

1. 本を身近な場所に置く

本が目に入る場所にあるだけで、子どもが本を手に取る確率は大きく上がります。

- リビングやダイニングに本を置く(食事の後に自然と本を手に取れる)

- ベッドサイドに本を置く(寝る前に数ページ読む習慣を作る)

- トイレや玄関に短編集や図鑑を置く(短時間でも読める本を配置する)

「本は勉強机の上に置くもの」と思い込まず、家のいろいろな場所に本を置くことで、読書の機会を増やせます。

2. 「読む時間」をルーティン化する

毎日のスケジュールの中に「読書の時間」を組み込むことで、読書が習慣になりやすくなります。

- 朝の10分読書(通学前に本を読む)

- 夕食後のリラックスタイムに本を読む

- 寝る前の読書タイム(スマホではなく本を手に取る習慣を作る)

決まった時間に本を読むことで、特別な努力をしなくても読書が習慣化されます。

3. 親も一緒に本を読む

子どもに読書を促すだけでなく、親自身も本を読む姿を見せることが大切です。「本を読むことが当たり前の家庭環境」を作ることで、子どもも自然と本を手に取るようになります。

- 子どもと一緒に読書の時間を作る(親子で10分間読書をする)

- 親の読んでいる本について話す(「この本、面白かったよ!」と子どもにシェアする)

- 子どもが読んだ本の感想を聞く(「どんな話だった?」と興味を持つ)

親子で読書を楽しむことで、「本を読むこと=楽しい時間」と感じやすくなります。

親子で楽しむ読書体験のすすめ

読書習慣を定着させるには、「本を読むことが楽しい」と感じることが大切です。親子で読書を楽しむ機会を増やすことで、読書が特別なものではなく、日常の一部になります。

1. 一緒に本を選びに行く

子どもが本を選ぶ過程を楽しめるよう、本屋や図書館に一緒に行くのも効果的です。

- 「好きな本を1冊選んでいいよ」と声をかける(子ども自身の選択を尊重する)

- 図書館のイベントや読書フェアに参加する(本に触れる機会を増やす)

- 親も「一緒に読む本」を選ぶ(親子で同じ本を読むことで会話のきっかけになる)

本を買うことや借りること自体を「ワクワクする体験」にすることで、読書の楽しさを感じやすくなります。

2. 親子で「読書チャレンジ」をする

ゲーム感覚で読書を続けられる仕組みを作ると、子どもも楽しみながら本を読むようになります。

- 「1か月で5冊読む」チャレンジをする(達成したらご褒美を用意する)

- 「読んだ本リスト」を作る(読んだ本のタイトルを並べることで達成感を得られる)

- 読書ノートをつける(簡単な感想を書くだけでもOK)

「読書の量」を見える化することで、子ども自身のモチベーションが上がります。

3. 映画やアニメと関連づける

本だけではなく、映画やアニメと組み合わせることで、読書に対する興味を高めることができます。

- 映画の原作本を読む(「映画を観る前に原作を読んでみよう!」と誘う)

- アニメのノベライズを読む(好きなキャラクターが出る本なら興味を持ちやすい)

- マンガ版の本から入る(「マンガ→小説」と段階的に読む習慣を作る)

特に活字が苦手な子どもには、マンガやビジュアルブックから入ることで、徐々に読書の習慣をつけることができます。

まとめ|子どもが自然と本を読む環境を作ろう

子どもが読書を習慣にするには、「本を読むことが楽しい」と感じることが最も重要です。

そのためには、親が無理に読書を強制するのではなく、子どもが自然と本を手に取る環境を作ることが大切です。

- 家の中に本を置く(いつでも手に取れる環境を作る)

- 読書の時間を決める(朝・寝る前など、日常に組み込む)

- 親子で一緒に本を読む(親の読書習慣が影響を与える)

- ゲームやマンガと組み合わせて読書を楽しむ

「本を読ませよう」と意識しすぎるのではなく、「本に触れる機会を増やす」ことが大切です。小さな工夫を積み重ねることで、子どもが自ら本を読む習慣が自然と身についていくでしょう。

今からできることを少しずつ取り入れ、子どもと一緒に楽しい読書の時間を作っていきましょう!